L’année dernière, un saule marsault est mort dans le jardin. Comme ça. Sans prévenir. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Depuis, je ne l’ai pas coupé pour brûler son bois, ni prélevé de branche pour fabriquer un objet. Je l’ai laissé comme ça et j’ai vu un an après l’écorce qui commençait à se décoller du tronc.

Aujourd’hui, un oiseau que j’entends depuis des années, mais que je n’étais jamais parvenu à identifier jusqu’alors, s’est posé dessus. Je l’ai reconnu car il fait un bruit de tapotement régulier. J’ai cru d’abord que c’était un oiseau qui prenait des noisettes ou d’autres fruits à coque pour venir les ouvrir contre l’écorce de l’arbre, un « gros bec casse-noyaux » peut-être ?

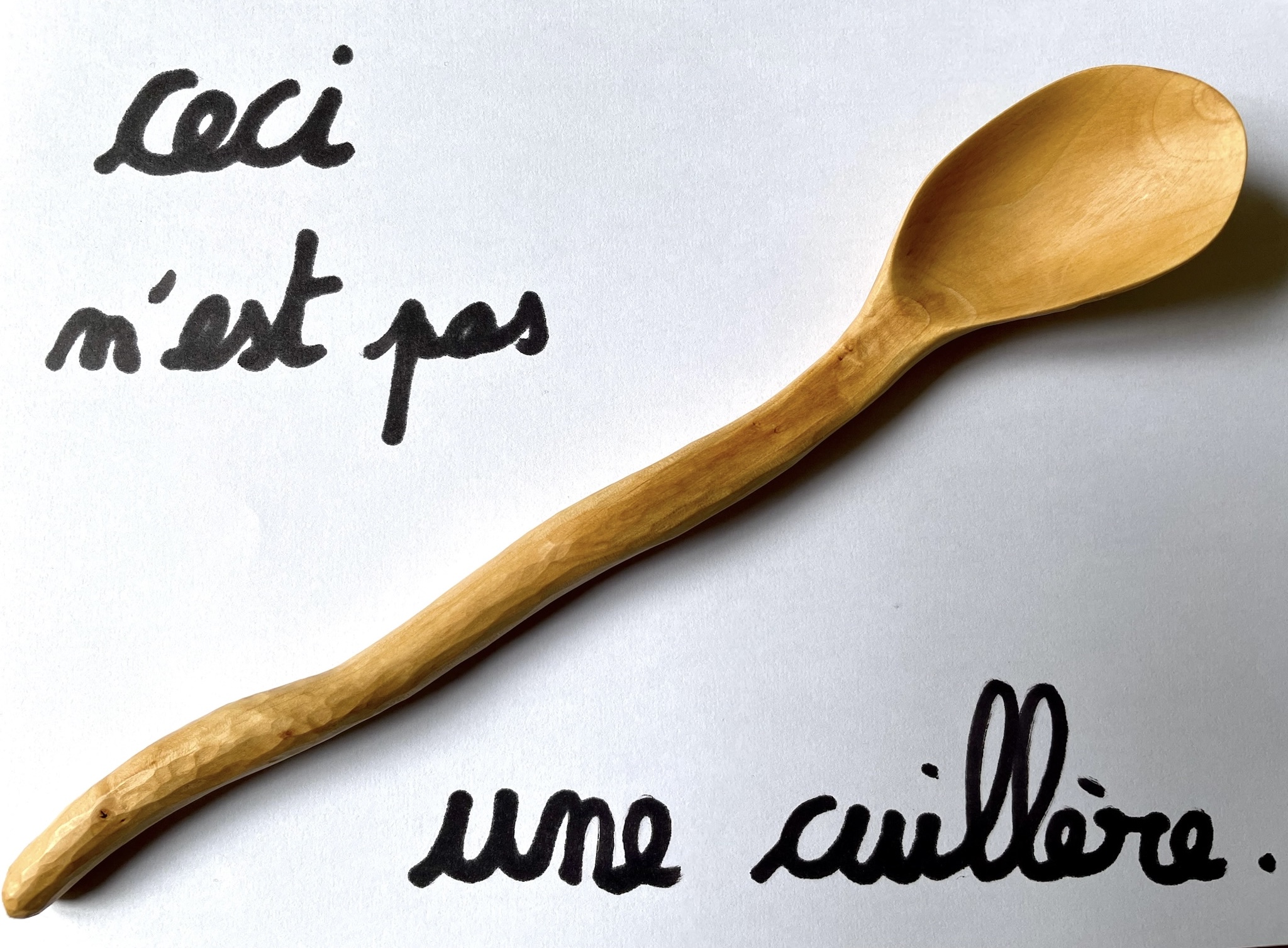

Mais aujourd’hui je l’ai vu, c’est un magnifique pic-épeiche, avec du rouge vif sur la tête et sur la queue. Je n’en avais jamais vu d’aussi près. Il écorce l’arbre, et se nourrit d’insectes qui eux-mêmes se nourrissent du bois mort. Pour eux comme pour lui, comme pour les champignons qui ont poussé sur son tronc, ce saule marsault est désormais un formidable réservoir de nourriture et de vie. Il commence à prendre une autre allure pour moi aussi, avec ses belles branches écorcées, ses fissures et ses coups de bec. Je le laisse. Je ne ferai pas de cuillère. Nous ne sommes pas de passage, nous sommes le passage.