Quelle trace vais-je laisser? quelle trace vais-je laisser dans mon entourage, dans l’exercice de mon métier, ou pour certains même dans l’Histoire ? Cette question en préoccupe plus d’un car il en va d’une espèce de survie symbolique, censée nous rassurer sur ce qui peut malgré tout rester de nous quand nous ne serons plus là, précisément, pour le voir. Or le propre d’une trace, tôt ou tard, c’est de s’effacer et d’être recouverte par d’autres traces, qui à leur tour s’effaceront et seront recouvertes par d’autres traces, etc. Nous-mêmes sommes la trace de traces antérieures, et dans quelque direction que l’on regarde, il n’y a que des traces, aucune n’étant éternelle, mais chacune s’inscrivant entre la précédente et la suivante. Tout au long de notre vie, nous allons témoigner des traces qui nous précèdent, et laisser autour de nous de multiples traces qui témoigneront à leur tour : actes, transmissions, créations. Pourquoi s’en inquiéter? La chose se fait d’elle-même, sans qu’on y pense.

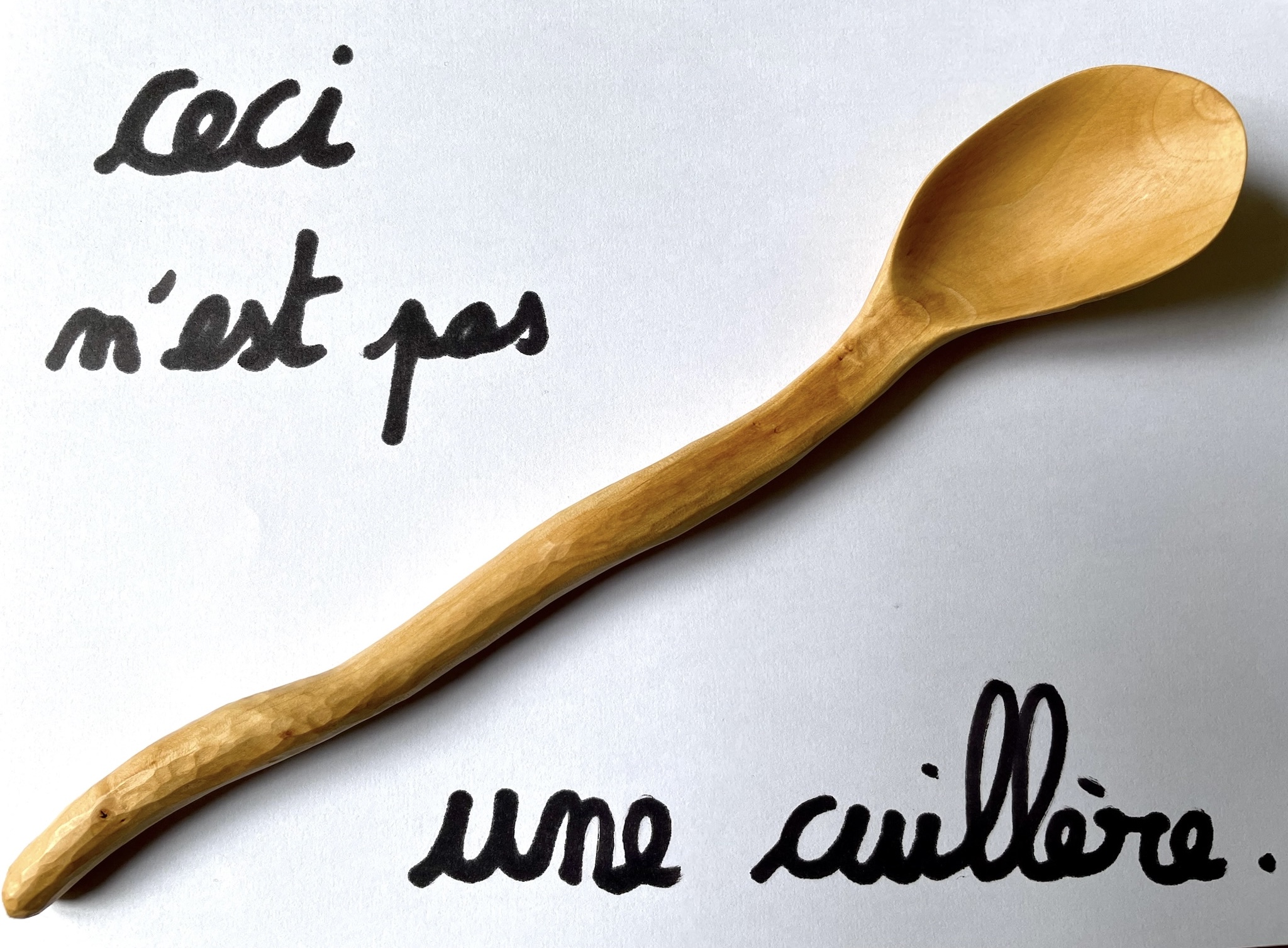

« Panta rei » disait Héraclite en son temps : tout coule. Tout coule et n’en finit pas de s’écouler : l’arbre comme celui qui le coupe, la tasse qu’on aura fabriquée dedans comme le thé qu’on y boit et qui nous réchauffe un moment. Tout coule, et plus on y pense, plus l’idée de trace elle-même en vient à nous filer entre les doigts. Mais quelle importance… a-t-on déjà vu un nageur se préoccuper des traces qu’il laisse dans l’eau de la rivière ?